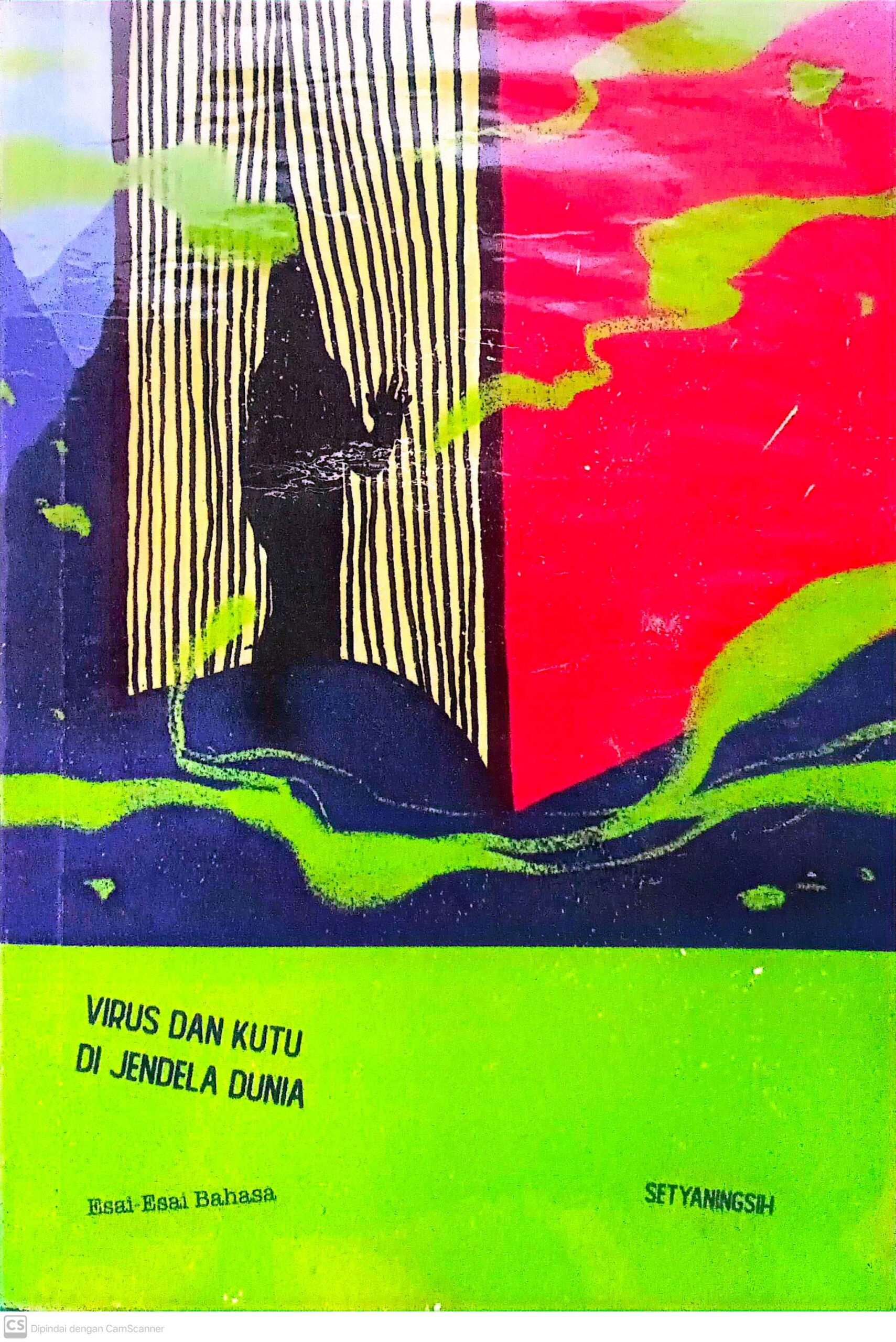

Sumber Gambar: Dokumen Pribadi

Bahasa tumbuh secara “manasuka” – biar tidak menyebutnya ugal-ugalan. Tak ada yang bisa memprediksi sebuah bahasa akan melaju menuju ke arah mana, bahkan pihak pengatur kaidah berbahasa yang punya otoritas sekalipun. Sebab ia pada dasarnya mutlak milik para penutur; semua kalangan yang mengucapkannya tersebut-sebut dalam laku keseharian.

Saat teknologi digital sudah sedemikian hebat nan canggih, bahasa bergerak mewarnai ruang-ruang maya. Sebuah ruang yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh para pendahulu yang hidup penuh-seluruh di zaman kelisanan primer.

Tak perlu lagi bahasa menyebar melalui kontak langsung secara fisik dari mulut ke mulut. Bahasa bisa meluas secara terstruktur dan masif via media sosial. Kuasa mulut pun beralih dengan daya jemari mengetik-mengirim di atas layar ponsel.

Kini, orang-orang berbahasa melalui banyak cara, mulai dari memperbarui status, mengomentari unggahan, sampai mempublikasikan ulang. Warganet pun memperkarakan hal-hal yang viral, seringkali dangkal. Jagat digital kemudian (tetap) ramai adu argumentasi bahkan debat kusir– bermula dari unggahan atau komentar berbekal ketikan di papan ketik. Sebut saja, pertikaian antara bumi datar versus bumi bulat atau perselisihan tentang pasangan calon mana yang bakal memenangi pemilihan umum.

Berbahasa Dulu, Gaul Kemudian

Pada akhirnya, dengan situasi yang seakan tak pernah ada henti ini, bahasa tumpah bak air bah. Sekian bahasa bercampur-baur seolah saling mendominasi dan mempengaruhi, dari mulai akronim, singkatan, sampai istilah trendi. Kosakata unik dan gaul, entah mendapat imbuhan konotasi yang baru maupun menjauh dari pemaknaan sebelumnya, makin gampang tercerap-terima masyarakat (ber)bahasa.

Eko Endarmoko dalam Tesamoko: Tesaurus Bahasa Indonesia Edisi Kedua (Cet. 2, 2016) memadankan kata “gaul” dengan “kontemporer, mengetren, modern, modis, mutakhir, trendi.” Sederet kata ini memiliki relasi dengan yang sementara dan yang (paling) kini. Dengan sifat nan temporer tersebut, bahasa gaul mengikuti sekaligus menjadi wakil sebuah zaman.

Fenomena bahasa di atas merupakan satu hal yang barangkali sudah teranggap lumrah oleh para penutur bahasa ala kadarnya. Namun, tidak bagi Setyaningsih. Esais dan penekun sastra anak dari Boyolali, Jawa Tengah ini membabar problematika perihal bahasa yang juga bermula dari kebiasaan umat internet. Hal ini Setyaningsih akui di dalam pengantar penulis, “ide justru muncul dari hal-hal yang dianggap dangkal; status WA, unggahan di IG, atau berita selebritas.” Informasi yang-muncul-sepintas tidak ingin terlewat atau hanya mampir dengan perasaan resah dan prihatin. Tilikan mencandrakan gugatan dan seruan untuk, setidak-tidaknya, berbenah dalam praktik berbahasa.

Bentangan Isu Kebahasaan

Setyaningsih membentangkan isu-isu kebahasaan secara apik nan ciamik ini dalam buku Virus dan Kutu di Jendela Dunia (Rua Aksara, 2024). Buku menuntun pembaca mengetuk dan masuk pintu bahasa, melihat renik-renik yang mungkin tak termaknai. Bertolak dari senarai esai di buku ini, Setyaningsih mengajak pembaca melihat bagaimana keadaan bahasa Indonesia secara lebih jernih, bahwa masih ada interpretasi maupun pelekatan kata yang bertaut-berakar dengan cengkeraman patriarki, siasat licik kapitalisme, gimmick promosi, eufemisme ala pemangku kepentingan, sampai kasta berbahasa.

Tengok saja esai dengan judul “Slebew!” ini. Setyaningsih mengulas tentang pelbagai istilah gaul yang timbul-tenggelam dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana sifat dari bahasa gaul, term ini sering terucapkan sebagai peneguh identitas atau perlambang diri yang mengikuti arus–mode bahasa tertentu, terikat dalam rentang masa yang terbatas.

Kita mungkin sejenak bingung saat memikirkan definisi dari kosakata slebew. Sebuah istilah yang oleh Jeje populerkan, saat gelombang anak muda sekitar Jakarta yang mengubah-merebut satu sudut jalan di daerah SCBD (Sudirman Central Business District) menjadi gelanggang fesyen jalanan.

Slebew menjadi lekas populer bersama video anak-anak muda berbusana unik dan nyeleneh sambil lenggak-lenggok di jalan Sudirman. Jalan yang semula terlibas oleh kendaraan yang monoton lekas beralih rupa jadi arena adu gaya. Publik pun turut tersihir oleh kemeriahan fesyen jalanan ini–baik yang sekejap merasai atmosfer anak-anak muda di sana atau yang hanya menatap layar gawai. Semua terdampak; secara gaya, secara bahasa.

Tawaran Ide

Para penutur sering turut menggunakan-menyebarkan istilah yang sedang trending, entah sadar atau tidak. Mayoritas pengguna agaknya mempunyai alasan yang kedua. Asal nyaman di telinga dan selaras dengan lingkaran kawan yang juga mengucapkannya sama-sama, kenapa tidak.

Kita pun masih bisa mendaftar plesetan gaul lain seperti “ashiaap” yang oleh Atta Halilintar tenarkan atau “amadiketu” yang entah siapa pelopornya.

Dengan merekam fenomena slebew dan membahasakan pusparagam plesetan gaul dari masa ke masa, Setyaningsih menarik pembaca menilik bagaimana peran dan posisi ungkapan gaul di segenap hati penutur. Selain menjadi rekaman bahasa, Setyaningsih mengundang pembaca untuk lebih peka menangkap hal-hal yang mungkin tak termaknai secara linguistik, yang sejatinya mewarnai tata tutur lingual Indonesia.

Di pengujung tulisan, Setyaningsih menawarkan ide konstruktif kepada para pemangku kepentingan. “Hai, Negara! Anda mungkin perlu bikin kamus kecil yang gemoy buat bahasa gaul ngumpul-ngumpul seriyes. Slebew!”

Sajian Istilah Makanan

Selain istilah gaul yang mewakili gelora (perasaan) kelompok muda, salah satu ceruk yang berusaha dibahasakan melalui kata-kata adalah soalan rasa. Sebuah ranah yang mula-mula dicecap oleh indera perasa, yakni mulut, sebelum dicoba-kata dalam wujud rasa. Pembahasaan dari indera ini rupanya jauh lebih rumit. Pasalnya, hal ini berkelindan dengan seruan merasai bumbu-bumbu, cerminan citra, percikan psikologis, sampai identitas kultural.

Saat ini, bahasa rasa sering melekat dan bersanding dengan nama produk makanan. Sepatah kata menjadi predikat dari sebuah sajian olahan. Kita tentu saja tidak akan susah-susah menjumpai fenomena ini. Pernah, suatu minggu di pekan pertama bulan Januari 2025 saya jalan pagi di hari bebas kendaraan bermotor. Saya coba mengamati ada nama makanan apa saja yang dijajakan. Saya menemukan nasi cokot, mafia kuliner, ceker mercon, sampai tahu jontor. Nama-nama seperti dicomot untuk memberi pengandaian nun jauh. Sebutlah diksi jontor, KBBI memberi arti kata yang merupa kosakata Melayu Jakarta ini dengan ‘bengkak pada bibir akibat kena pukul, disengat lebah dan sebagainya.’ Waduh, siapa mau bibir berakhir jontor gegara makan tahu?

Menghayati Kebahasaan

Sekian istilah ini rupanya menjadi pelengkap nama makanan dengan misi menggugah selera dan menyedot perhatian meski memuat konotasi negatif. Satu lagi, nama makanan kadang mengambil dari istilah horor, dari mulai nama setan sampai kosakata horor. Sebut saja, pancong pocong. Aih, kue pancong yang manis dan lumer di mulut justru bersisian dengan makhluk yang terbungkus kain kafan. Setan pun tak lagi identik dengan sesosok seram dan bikin bulu kuduk merinding. Barangkali, rima menjadi kekuatan diharap memikat siapa saja yang lewat dan terpatri di benak pembeli.

Setyaningsih melempar pungkasan. “Sajian bahasa dan nama hadir untuk membuat kita membayangkan santapan sebelum benar-benar mengecap dan menelan. Raga menanggapi dengan penasaran, semangat berlipat, atau malah ketidakpercayaan dan memilih berbalik pada sajian menu bahasa yang biasa saja. Inovasi sajian membuat bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing bertaruh memperebutkan porsi di hadapan jamaah kuliner Indonesia.” Bahasa Indonesia berkembang seturut intensi dan kreasi para penutur-pengguna, menjangkau macam-macam sektor.

Secara keseluruhan, buku ini mengajak pembaca menimang ulang bagaimana pengalaman serta penghayatan kita saban hari menyoal bahasa yang di-dapuk jadi alat pemersatu. Darmawati Majid pun menulis kata pengantar buku ini dengan menyebut Setyaningsih “memberikan pengalaman berbahasa yang baru sekaligus segar, mengajak berbicara dari hati ke hati, dan memikirkan kembali sejauh mana kita menghargai bahasa Indonesia…”. Inilah kekuatan esai-esai (bahasa) Setyaningsih.